谈谈独立游戏:中国独立游戏开发者现状之一

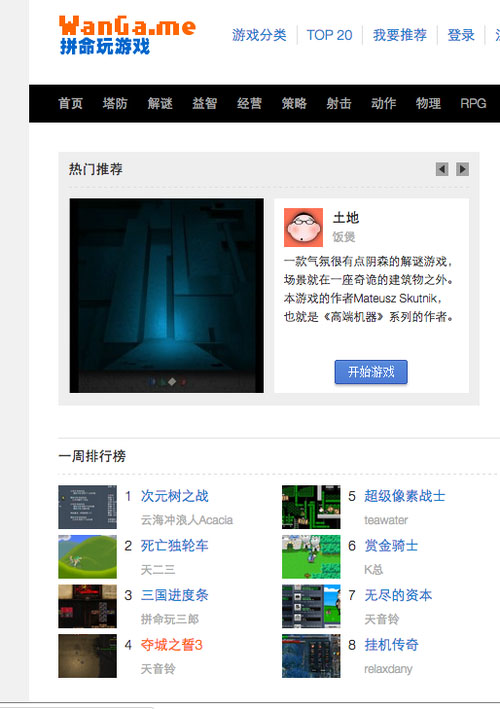

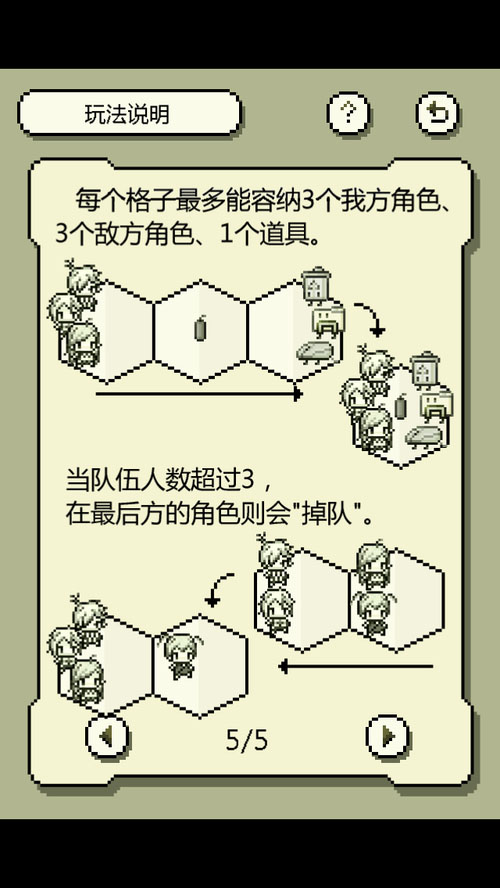

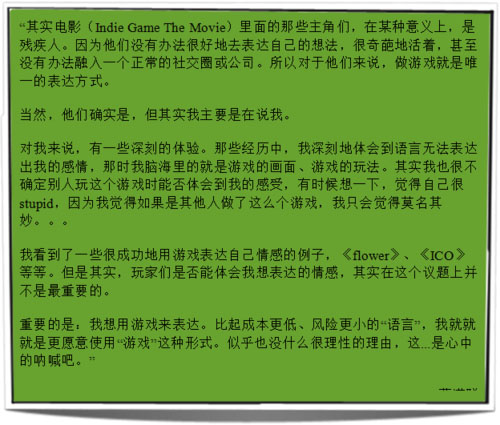

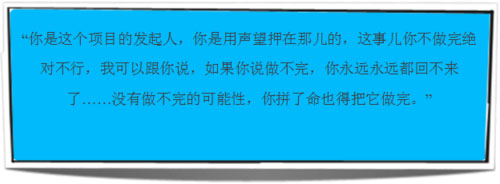

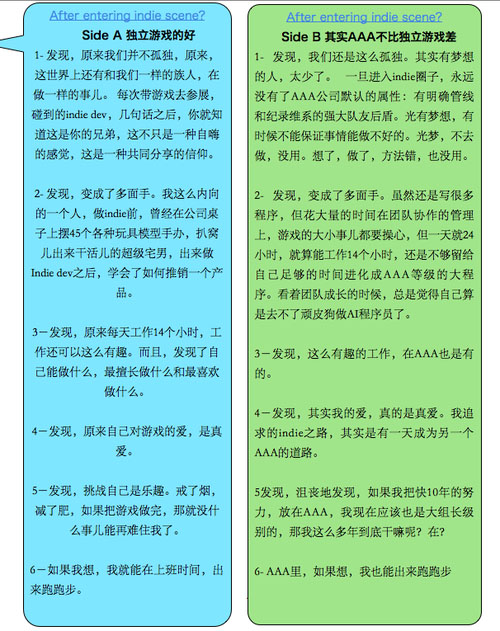

引子 狼、猎豹与独立游戏开发者 “如果把游戏产业比作生态圈,你觉得独立游戏开发者是什么物种呢?AAA大作开发者又是什么物种呢?” 回答1: “按照草原地带来看,AAA是狮子,山寨公司是鬣狗,Indie是猎豹。” 回答2: “AAA是训练有素的狗群。Indie是狼。 中国幕后黑手们,是特么的Fallout里面的Master, 就喜欢捉狼,然后变成变异狼。” 以上是笔者与本文提到的两位独立游戏开发者对谈时的回答。狼也好,猎豹也好,都是生存能力极强野生动物,都生活在竞争激烈、保暖无定的环境中。这样的比喻,反映了独立开发者对自身的认知:从狼与猎豹的比喻中,我们可以看到一种生存的焦灼感。在独立游戏逐渐成为一种现象而受到关注的今天,本文试图通过两个案例,由小见大地不仅展现独立游戏开发者的光荣与梦想,而且揭示他们为了生存搏杀的艰难之路。 Indie Game: The Movie 让我们先从国外的独立游戏开发者看起。 《独立游戏:大电影》(Indie Game: the Movie)这部纪录片,选择了独立游戏开发完成到上市前这个时间段,记录了三组国外独立游戏开发者的独立游戏开发心路。 开发Super Meatboy(超级肉肉哥)的Tommy和Edumund 开发FEZ的Phil 、 以及开发了Braid的Jon(图4、图5)。 这是一部出色的电影。切入点非常个人,每个独立开发者都勇敢地将自己完整地展示在镜头前。他们的梦和希望,他们的欲望和低谷,他们的失落与愤懑,他们的无助与痛苦,全都真实地、真诚地展示在电影里。 拍摄者自身的意志也融入了这部电影;他把独立游戏当作一种自我表达(self-expression),并由此将做游戏的过程当作是一种艺术。 这是一种会受限于硬件媒介发展的艺术形式。我们曾经用手柄玩红白机上的坦克大战,现在红白机已经不存在了。手柄化为键盘上的四个键位,电视屏幕变成了电脑屏幕,老游戏在这个时代只能以模拟器的软件形式复活。但是面对电脑,按四个键,单手就能玩的坦克大战,和与同伴肩并肩并坐在电视前双手拿手柄玩的坦克大战,是否还是同一个坦克大战? 游戏是一种,而且一直是一种依赖于硬件来实现的软件。每一个游戏,总是在它当时能使用的硬件平台的基础上制作出来的,它的形态,玩家在游戏中冒险的方式,都受到硬件平台的影响或者束缚。 其实书、画这些艺术形式同样会受到当时硬件条件的影响。古埃及在纸莎草这种硬件上写字,用的是芦苇笔,字形是飘逸的;西亚在泥板上写字,用的是削尖头的小棍,文字是楔形的。原始人在洞壁作画,用的是手指和树棍,画的结构是简单的,笔触是浓烈的线条;我国先人用毛笔和墨在宣纸上作写意画,只用黑白二色,山水于是化作成片深深浅浅的墨痕,就连空白也具有了功能和韵味。 笔者曾一直认为,游戏是一种媒介,而不是一种艺术。创造游戏的过程涉及到太多人的合作,与提笔画,提笔书,只需要一个人就能完成的艺术形式不同;涉及到这么多人的制作过程,而且是现有的商业化、流水线、专业分工明确的游戏制作过程,个人已经消失在群体之中,以这种形式来自我表达恐怕并非易事。 但改变笔者观点的,正是一系列的独立游戏。在玩过Braid, 玩过Fez, 玩过Journey,玩过Limbo,玩过unfinished swan以及一系列独立游戏之后,笔者相信只要有愿意在游戏中表达自我,做自己想做的游戏的独立开发者存在,游戏就是,而且也一直将是,一种艺术的媒介。 艺术的媒介与普通媒介的最大不同,是“人”在多大程度上通过媒介实现了自我表达。而致力于“做自己想做的游戏”的独立游戏开发者所做出的产品,比商业游戏更容易贯彻个人的意志。尽管独立游戏开发者有各种类型,未必所有人都追求艺术表达--事实上,很多独立游戏开发者的目的,不过是做出一个比现存游戏“更好的”游戏--但由于与商业游戏开发模式的区别,独立游戏非流水线式、充满了随机要素的开发过程,确实为更多具有艺术媒介气息的游戏提供了出生的土壤。 随着独立游戏这个名词被炒热,越来越多的游戏被生拉硬拽到独立游戏的阵营中。因此,厘清它究竟是什么,不是什么,就尤为重要。独立游戏最初是为了区别于商业游戏而提出的,随着影响与规模逐渐扩大,“独立游戏”这几个字的含义也越来越丰富,甚至到真正的独立游戏开发者都不愿意使用这个词的地步。为了方便讨论,本文中所指的独立游戏是制作者能够把控游戏开发方向,并且带有self-expression色彩的游戏。独立游戏一般由非常小的1-3人团队制作,但制作人数并不是判断独立游戏的标准。如果一款游戏的开发是由投资人主导而不是游戏制作者主导的,而且制作出的游戏与现有的商业游戏一样,是为了大多数人而设计,不带有任何制作者的印痕,那么无论它的团队规模有多小,它都不是独立游戏。从这个角度来说,仙剑奇侠传第一代由于带有强烈的姚壮宪个人色彩,而且开发过程贯彻了姚壮宪的意志,而可以视作独立游戏。Journey虽然由索尼投资,但它仍然保持了陈星汉的风格并且由陈星汉主导开发,也属于独立游戏。而至于反例,最近炒起来的几个独立游戏究竟是否属于独立游戏,读者可以自行判断。 在西方,独立游戏的开发历史并不短。伴随着电脑的发展成长起来的这一代玩家,很多都有制作自己游戏的经历。但它真正引起人们注意还是在2008年前后。 08年起独立游戏逐渐大热 在中国,随着GDC、IGF、Gamejam等形式越来越为人熟知,独立游戏也正式进入了人们的视野。 那些“一辈子游戏人生”的人 至少是在西方,目前活跃着的独立游戏开发人主要是75后和80后。这和电子游戏发展史直接相关。作为第一批由电子游戏陪伴成长的人,在成为游戏设计师之前,他们首先是玩家,而且是经验丰富的玩家。这是随着马里奥、洛克人、坦克大战成长的一代人,对于他们,游戏不是简单的消遣,而是生活的一部分。游戏的记忆和成长的记忆,对他们而言,是重合的。而他们玩过的游戏越多,他们的游戏素养越完整,他们就越对于圆滑的、以满足所有人的需求为目标,丝毫不诉诸真正的人的表达的空虚的商业游戏不满。对于能够感受到不满的这些人,在这个游戏制作工具越来越丰富,技能也越来越容易从网上习得的时代,从玩家到独立游戏开发者也许只需要一个契机。也许不少怀揣梦想的学生能从下文提到的蔡谨聪的开发经历中受到激励,迈出独立游戏人的第一步。 不过,做一个独立游戏人并不容易。与制作商业游戏的公司不同,独立游戏制作人以自己的名义发布游戏,以个人面对一款游戏的成败,个人承担粉丝在网上和现实中的各种期望和攻击-换言之,个人承担游戏带来的风险与机遇。独立开发者周鲁,在经历了“光荣与梦想”之后,也体验了月亮背面的阴影。 游戏的光荣与梦想 蔡谨聪,基督徒,《掌上战阵》、《次元树之战》制作人。这两个游戏虽然目前还影响不大,但在独立游戏圈的同好间却好评连连。特别是《次元树之战》,2014年11月9日正式在wanga(拼命玩游戏)发布,次日登上周排行榜并维持了一个月,至今仍居首位。11月12日发布在u77,当晚就在u77的排行榜上位居榜首。 “我是一个放置RPG的爱好者。从1年前开始,我就渴望自己做一款放置RPG。但是因为编程无能,加上自己有其他游戏开发的项目,所以一直未能完成心愿。 一个月前,终于忍不住了,我很渴望能够玩到一款在《战斗无止境》和《艾德尔冒险》之后的优秀的放置RPG,但是我逛了好多地方都找不到,所以脑子 一热,决定重新捡起三脚猫功夫的编程,做一款自娱自乐的放置RPG。 如果这个游戏能够带给我快乐,那,我相信在某个地方,还会有玩家也因这款游戏得到快乐。秉着这样单纯的想法,加上一些帮忙试玩的朋友的鼓励和肯定,所以我把游戏发布出来。如果这个游戏,能够在大家学习或工作之余,带给大家 一些快乐和放松,我就心满意足了。” 蔡谨聪为《次元树之战》所写的介绍文字,正是独立游戏开发者的典型自白。超级肉肉哥的两人制作小组,以及Braid之父Jon也曾在访谈中表达过类似的观点。许多indies也是如此:他们作为玩家而开始,为了满足自己的渴望制作游戏,游戏发布之后却发现一个更大的、有着许多同好、可以制造英雄和反英雄,并且还有可能打开巨大宝箱的独立开发者的世界,对他们敞开了大门。 “ 我想做游戏,是高三的时候。”现在仍以学生身份,在日本边学习边开发自己梦想中的游戏的蔡谨聪这样回顾他的独立游戏开发之路: ““真正开始下决心以后要做游戏,是高三。那时候觉得玩不到自己心目中的好游戏,所以就决定干脆自己做。进了大学之后,学校有一个搞ACM编程竞赛的老师忽悠我说,你程序牛了,以后想怎么做游戏就怎么做游戏。 然后我就跟着他去搞编程竞赛去了,我很投入地搞了1个月(很累的,毕竟是竞赛,天天早起就是写算法题),后来精神几乎崩溃, 每天就是感觉想吐,后来才意识到,我压根就不是一个做程序的人。 那时候遇到了一位老师,他也是一家IT公司的总经理。他很多想法都和我有共鸣,我们都希望透过做出更优秀的游戏来改变中国网络游戏的大环境。我意识到了一件事情,“做游戏”未必需要编程,我可以做一名策划。后来有个机会看了一下他们公司写的游戏策划案。我当时虽然一本游戏设计的书都没看过,但也看得出他们的策划案有多么地令人难过。我实在忍不住了,就拿他的策划案做了个改良版(那何止是改良,简直就是转基因了!)。后来,他们意识到他们还没有具备做MMORPG的能力,所以项目就这样放下来了。但是他很欣赏和肯定我的努力,说要给我报酬。我就说,我想去买些游戏设计的书。他给了我200块,我就去买了Adams的《游戏设计基础》。结果,看了没多少章,就意识到自己是井底之蛙。 当时书上几乎每一句话都刺痛我的心,让我明白我对游戏开发的理解和认识、还有思维方式,都完全是一个外行人。 从那时候起,我就走上了游戏设计的这条不归路。但是,一方面是不知道要怎么着手开始开发,另一方面自己行动力也不强,大一就因为无法面对学习的压力(我想去学游戏,但是又被各种不喜欢的作业和课程缠身)产生了恶性循环。状态越来越差、无法面对学业的我,决定要休学一年。但就在那时候我信了基督,获得了面对困难的力量和面对未来的希望,就咬着牙,决定不休学了。很苦地去复习考试,然后挂科,假期继续复习,补考。 第二个学期,隔壁的宿舍本来那些大四的师兄搬走了,搬来了同班的另外几个学生,然后其中一个就是我现在的程序邱嘉伟。我们一拍即合,就开始真正地做游戏了,我们组成了“云海航行”这个团队,我也没有后顾之忧地转职做纯策划了。幸好没休学,感谢上帝。 在云海航行诞生之前,也就是我刚信基督的那个大一的暑假,做了一款很简单的弹幕游戏(大一的时候),素材还是抠别人游戏的图,那也是我大学最后一次认真地编程了。这个简陋的打飞机游戏虽然没什么太多的但它是我做的第一个游戏,是一个重要的里程碑,代表着我从嘴上说“做游戏”,到真正的做游戏。(虽然那个游戏的质量,我都不好意思说是“游戏”)。 整个大学阶段,都是以边做边学为目的,所以最后做出来的基本都是半成品。 当时想得太多,游戏项目开得都很大,结果没有一个可以做得完的。 结果,真正做到能玩的状态的游戏,没多少个。在这个过程中,自己颓废过(不想学习不想做开发)、和团队的人吵架过、好几次想着就这样解散团队不干了,但最后都因为对游戏的爱而没有放弃。 前年10月份左右,连续经历好几件事情:看了《游戏改变世界》这本书、玩了《Flower》、看了《独立游戏大电影》、第一次去了GDC-China,又因为GDC而接触到国内的独立游戏圈。在那之前,一直有一种很强的孤独感在自己心里,身边喜欢游戏的人很多,做游戏开发的人也有,但是就是谈不到一块去,甚至会有一种对牛弹琴的感觉。自己手舞足蹈兴奋无比地讲半天,过后回想起别人的反应,觉得自己傻不拉叽的。但在GDC遇到的那些独立游戏开发者们,久违地聊得超尽兴,一下子找到了组织的感觉。” 随后,他就做了掌上战阵和次元树之战。 掌上战阵游戏画面和手绘设计图 次元树之战和手绘设计图 蔡谨聪对于Indie Game The Movie的评论 和蔡谨聪的经历相似,很多独立游戏人一开始都是玩家,也都曾为了非常个人化的目的开始做游戏。过往的游戏经历,就像数亿年前的树木一样,在潜入地层之后,在他们心中蕴酿着创造力,等待有朝一日能够井喷而出。然而,将这些创意从心中提取到纸面上,或者使这些创意成为真正的游戏,每一个环节都会由于信息不对等、资源匮乏、无人指引而使开发者饱受挫折,甚至半途而废。蔡谨聪是幸运的,他以信仰的力量克服了心魔,有机会遇到能够激发他认清自己前进道路的关键人物,也有机会在良好的学习环境中习得所需的知识。很多独立游戏开发者还要在生活与生存间苦苦挣扎,支持他们的唯一动力,只有对游戏的爱。 不过,近年来逐渐火热的独立游戏开发活动,也许会使更多独自挣扎的独立游戏开发者找到属于自己的社群、找到独立游戏的资源以及属于自己的表达方式。每年GDC下设的IGF(独立游戏开发节)以外, 不少有影响的国内独立游戏开发者也开始组织独立游戏沙龙或gamejam,为indies提供社群支持。北京的傲逆软件、上海的椰岛工作室都是其中翘楚,曾活跃地组织过不少活动,南京的像素狂人、广州的壕游戏等也在蕴酿各地自己的独立游戏沙龙。GA游戏教育、DiGRA(电子游戏研究协会)、手游龙虎豹等机构,也都是为独立游戏活动提供资源及支持的生力军。这些活动,配合上随着越来越多将注意力转向独立游戏的媒体报道,也许能够开始缓解上述困境。 我们也许已经站在了独立游戏时代的入口处,并会在接下来的若干年中见证中国独立游戏逐渐起飞。 大环境已经变得更好了:主机解禁展示了政府对游戏潜力的认识与重视。而随着Steam模式的逐渐推广,无论是微软、索尼或是任天堂,都在各大主机平台上推出了专门针对独立游戏的模块。苹果App Store更是独立开发者起飞并且为大众所知的火热渠道。这一切赋予了独立开发者更多机会,以更便利的方式发布自己的游戏并获得收益。 技术条件也更有利于个人开发者了:html5也好,苹果的swift也好,还有老当益壮的flash,都降低了开发的门槛与玩家接触游戏的门槛。而Unity、UDK等引擎现在也以更低廉的价格向玩家开放,使制作3D游戏更为便利。橙光、66RPG、game salad、乌托邦游戏大师、Construct 2等工具的普及,也使越来越多非硬核玩家能做出自己理想中的游戏。 国外独立游戏创造的巨大价值,为越来越多想做独立游戏的人提供了除了梦想以外的经济动力。Limbo赚了800万美元。Castle Crasher,2.5亿美元。我的世界(Minecraft), 4亿美元。这些数字也许并没有三A大作创造的产值惊人,但平摊到制作游戏的几个人身上,还是一笔不小的资产。Super Meatboy发行一周后,赚回了开发者一年的生活费;这个大卖超过一百万份的游戏,使Tommy还清了父母的房贷,也使Edmund有钱去购买妻子梦寐以求的斯芬克斯无毛猫-附带新房一栋。做自己喜欢的游戏,同时还能养活自己和家人,这个玫瑰色的事实简直超越了所有独立游戏人最好的梦境。 那么,赶快去做你的独立游戏吧,还等什么? 也许,还是先等一下为妙。 BEWARE! "You have no safety zone" 也许所有独立游戏在开始制作的时候,都是玫瑰色的英雄冒险,有光荣与梦想,也看得到远方黄金的大陆在召唤。有关梦想与爱与努力的故事,我们已经听过很多了。但冒险不光是靠热血,主角会遭遇怪物,会遇到低谷,也会遇到武器太弱、补给不足与同伴背叛,也许甚至会对自己作为英雄的身份产生质疑。 Phil在某游戏活动上发言:“这是Fez,而我恨我的生活。” FEZ的开发者Phil在游戏最初展示版本取得了一系列奖项之后,被当作独立游戏界的明星追捧,收获了各方关注。但关注未必都是正面的。事实上,它成为了Phil的噩梦,也将他的独立游戏之路带到了月亮的背面。 为了精益求精地做出自己梦想中的游戏,Phil一再推翻已有的设计。材质、纹理、地图,一遍又一遍推倒重来了至少三 次,造成游戏发售时间一再推迟,由行业的骄傲变成了毁灭公爵式的戏谑对象和玩家的攻击对象。人们开始在论坛发帖催进度,怀疑FEZ是否真能完成,质疑Phil本人的能力,乃至到了人身攻击的程度。 FEZ已经做了1137天了(截至2012年1月) 玩家对Phil的人身攻击 面对这一切, Phil很感慨地说“我想,这就是做独立游戏该付出的代价。”他开始看到做独立游戏不那么理想的部分,不仅因为有可能失去资金,也因为当失败时,根本没有退路可走,没有一个可以接住开发者的缓冲垫。与商业游戏的小组不同,独立游戏开发者押上的是自己的名声和前途,他们以个人的身份承担风险,面对攻击。 开发者以个人名义面对风险 Phil并不孤独。在Kickstarter上融资额接近10万美金的傲逆软件(Onipunks)作为2013年首家在KS上成功的国内游戏团队,曾经被超过百家国内外网媒纸媒报道,包括育碧、史克威尔等超过十几家海外发行商曾表达发行意向,也曾被赞为“国人之光”。结果,在18个月之后由于游戏没做完而遭到口诛笔伐,创始人周鲁则成为众矢之的。 周鲁被记者塑造成一个大忽悠。图为媒体报道后玩家议论纷纷 这很糟糕,然而遭受玩家和媒体的攻击与嘲笑只不过是独立开发者的麻烦之一。几乎所有独立游戏人都经历过做不完游戏带来的痛苦时光。长时间与世隔绝的单独开发与社交缺乏强化了精神压力,使超级肉肉哥的Tommy和Edumund如此痛苦,以至于他们在谈到做完游戏时反复提到死亡两个字。不少独立游戏开发者也都曾或重或轻地出现抑郁症的症状。 而这甚至还不是最糟的。由于缺乏大后方的有力支持,独立开发者孤身面对恶龙和城堡,身边的一切都可能在一夜之间分崩离析。无论是Phil还是周鲁,都曾面对“人心散了,队伍不好带”的窘境,也都曾被从前的同伴补刀。 傲逆的队伍两次崩坏,只剩主程苦苦支撑 即使克服了这些困难,独立开发者们还需要时刻面临自己心中的拷问,即目前的选择是不是最好的。当笔者问及周鲁做了独立游戏之后和预想最不同的是什么时,他给出了这样一份答卷。 周鲁的独立游戏反思 如果说,做独立游戏为开发者带来的好处,做三A大作同样都能实现,而且还有公司作为稳定的大后方提供源源不断的资金支持,那么独立开发究竟价值何在? 也许是自由?尽管独立游戏精神的内涵越来越复杂以至于哪怕是开发者们都难以取得共识,但自由地做自己喜欢的游戏仍是驱动他们承担风险,为自己的游戏全情投入的心理支柱之一。 真的是如此吗?独立开发者真的享有无限的自由吗?实际上,独立游戏及其开发者的困境之一,正是如何把自我满足的大写的“我”转化成具有普遍性的大写的“人”。讲述独立游戏开发者故事的漫画《东京玩具箱》的这幅图生动地描述了这种窘境。相同的境况在同人游戏中也经常出现。正是这种做法使独立游戏被不少资深开发者和玩家当作是开发者自娱自乐的游戏之作。作为团队合作和花费了心血与劳力的作品,游戏真正的消费对象,毕竟是玩家。从这个角度来看,独立开发者们如果想做出让玩家当真的好游戏,恐怕就需要在个人的兴趣与玩家的取向间做好平衡。 《东京玩具箱》的独立开发者自我满足的游戏被玩家吐槽 此外,由于开发资金吃紧,很多独立开发者也需要接不少外包的工作,或是做一系列没有兴趣的工作,来换取开发资金。这是一种自由的悖论。《东京玩具箱》的Indie主角离开大公司的工作节奏以后,几乎都在做外包维持生存,几年的时间只开发了一款原创的游戏。许多独立游戏制作人,就像漫画中呈现的情况一样,拥有了大量的自由时间之后,却要为了维持住这种自由的身份,而做更多无关的事情。这些事占据了他们的自由,这是“自由带来的不自由”。 开发者想做什么就做什么的自由,在真实环境下未必存在 那么,支配时间的自由呢?做AAA大作,做得再好也是给别人打工,开发独立游戏,却是为自己打工。不用上下班刷卡,没有麻烦的上下级关系,也不用忍受官僚主义的繁文缛节,indies的时间至少是自由的吧? 这种时间上的自由确实可以使开发者获益。关注独立游戏开发者已久的资深从业者熊攀峰曾说:“独立游戏人不能说拥有“彻底的自由”,但是相对来说,往往有更多安排自己时间的自由。所以他们可以在朝九晚五之外,对周边的城市、环境有着更加全面和丰富的体验。更不用说可以错开高峰期去“静静地”体验名胜。而所有这些生活体验都使他们下一个游戏可以表达的素材异常丰富。” 然而,... |

最新评论

|手机版|小黑屋|九艺游戏动画论坛

( 津ICP备2022000452号-1 )

|手机版|小黑屋|九艺游戏动画论坛

( 津ICP备2022000452号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 15:05 , Processed in 0.096519 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2017 Discuz Team.